※当ブログはアフィリエイト広告を利用しております。

「すき家 ネズミ」。一見、信じられないような検索ワードだが、2025年初頭、このキーワードがSNSや検索エンジンのトレンドを席巻した。

発端となったのは、1月21日に鳥取市の「すき家 鳥取南吉方店」で発生した、味噌汁への“ネズミの死骸混入”事件である。

日本全国に展開する牛丼チェーン「すき家」で、まさかの異物混入──それもネズミという前代未聞のトラブルが発覚し、飲食業界はもちろん、全国の消費者に大きな衝撃を与えた。

本記事では、事件の詳細、店舗の対応、世間の反応、そして過去の異物混入事例との比較などを通じて、検索読者の「何が起きたのか?」「原因は?」「今後安全なのか?」という疑問に丁寧に答えていく。

事件の経緯:味噌汁に浮かぶ衝撃の“異物”

事件が起きたのは2025年1月21日の朝8時頃。

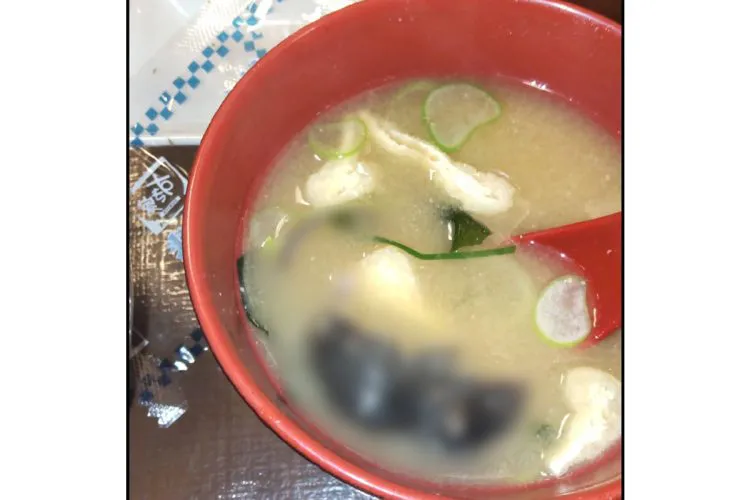

鳥取市の「すき家 鳥取南吉方店」を訪れた客が、提供された味噌汁に“異物”を発見。

その正体がネズミの死骸だったことから、状況は一気に騒然となった。

驚くべきことに、この衝撃的な光景を目にした客は即座に従業員に報告。

その後、Googleマップのクチコミ欄に写真付きで投稿されたことで、情報は一気に拡散。

Twitter(X)やInstagramなどでも同様の画像がシェアされ、短期間で世間の注目を浴びる事態となった。

混入ではなく、もはやメイン並にデカいやないかい!!

— 日本の夜明けぜよ!! (@U4jawIuNq91910) March 22, 2025

おいおいマジかよ 鳥肌

— 大山昌達郎2025 (@tmtajwt) March 22, 2025

すき家の初動対応:2日で営業再開も…

混入が発覚した直後、すき家は問題の店舗を一時閉鎖。

社内調査と保健所による衛生検査を実施し、店舗内の設備点検(特に建物のひび割れ=クラック)などを行った。

その後、発生からわずか2日後には営業を再開。

早期再開の背景には、保健所による営業許可の再発行があったが、ネット上では「本当に安全なのか」「たった2日で問題が解決するのか」という疑問と不安の声が噴出した。

さらに、すき家(運営元:ゼンショーホールディングス)は事件を即座には公表せず、実際に公式発表を行ったのは発生から約2ヶ月後となる3月に入ってから。

これが“隠蔽体質”との批判を呼び、企業の信頼性にも大きなダメージを与えることとなった。

SNSと世論の反応:「食の安全神話」が崩れた瞬間

ある程度分かってはいるけど…

— Amber.m.s (@ynk1225) March 22, 2025

外食するの怖くなる😭

SNSでは、「味噌汁にネズミはさすがにありえない」「すき家、もう行けない」といったショックや怒りの声が殺到した。

また、件の画像については一部で「AI生成画像ではないか」との憶測も流れたが、すき家が正式に“事実”と認めたことで信ぴょう性は確定した。

一方、企業側の対応について「隠蔽ではなく、原因調査に時間がかかっただけ」という擁護の声も一部には見られた。

しかしながら、飲食店としての信頼性や安全性への意識の甘さを指摘する声が圧倒的多数である。

過去の異物混入事件と比較:今回の事件の“異質さ”

日本の外食チェーンでは、過去にも異物混入は複数例が存在する。

- 2014年:マクドナルドでポテトに人の爪が混入

- 2022年:丸亀製麺でシェイクうどんにカエルが混入

- 2023年:某製パン会社で食パンにクマネズミの一部が混入し回収措置

しかし、今回のすき家のケースは、死骸そのものが味噌汁に浮かんでいたという視覚的インパクトの強さと、全国的ブランドで起きた点が際立っている。

しかも「調理済み商品に丸ごと混入していた」ケースは極めて稀であり、「どうやって混入したのか」という根本的な疑問が払拭されていない点が、問題の深刻さを増幅させている。

原因と再発防止策:根本は“確認の甘さ”と“設備不備”?

すき家側の調査によると、問題の味噌汁は具材を別途お椀に入れてから出汁を注ぐという提供手順の中で、目視確認が行われていなかったことが判明。

また、建物の外壁や配管まわりのクラック(ひび割れ)がネズミの侵入経路となっていた可能性も指摘されている。

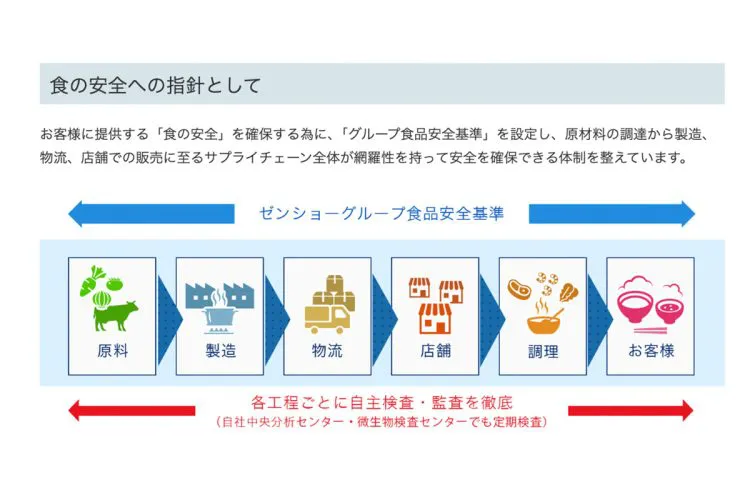

これを受けて、すき家は全国の全店舗に対して以下のような再発防止策を打ち出している:

- 提供前の商品目視確認の徹底

- 従業員に対する衛生管理教育の再強化

- クラック修繕を含む施設点検の実施

まとめ

「安くて早い」を武器に成長してきたすき家。

しかし、今回の事件はその“効率性の裏側”に潜む衛生管理の緩さや企業体質の透明性不足を露呈する結果となった。

一方で、迅速な営業再開、全国店舗への教育強化といった改善努力も見られ、「今後に期待したい」とする声もゼロではない。

消費者にとって大切なのは、「美味しいかどうか」だけではなく、「安全かどうか」。その信頼が一度崩れたとき、再構築には時間がかかる。

すき家がこの教訓をどう活かすか──それが今後の鍵となるだろう。