※当ブログはアフィリエイト広告を利用しております。

2025年1月、牛丼チェーン「すき家」の鳥取南吉方店で、提供された味噌汁にネズミの死骸が混入していたという衝撃的な事件が発生しました。

この出来事はSNSやメディアで大きく取り上げられ、多くの消費者に衝撃を与えました。

しかし、一部ではこの事件が「やらせ」ではないかという疑念も浮上しています。

本記事では、「すき家 ねずみ やらせ」というキーワードに焦点を当て、事件の詳細と「やらせ」疑惑の背景について検証していきます。

事件の概要

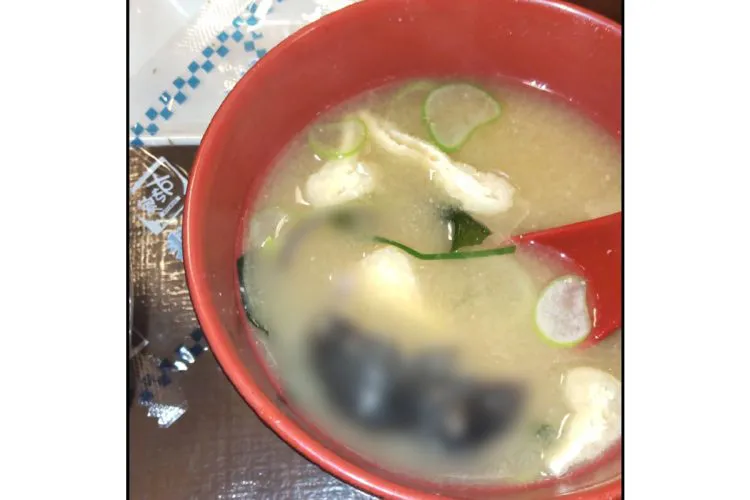

2025年1月21日午前8時頃、すき家 鳥取南吉方店で朝食をとっていた客が、提供された味噌汁の中にネズミの死骸が浮かんでいるのを発見しました。

この事実はすぐに店舗スタッフに報告され、店舗は一時閉店。

保健所への報告や衛生検査が行われました。

しかし、この事件が公式に公表されたのは約2ヶ月後の3月22日であり、その間にSNS上では事件の真偽や企業の対応について多くの議論が交わされました。

「やらせ」疑惑の理由7選

すき家の異物混入の件

— Scott🐾 (@scotnider) March 29, 2025

ネズミやゴキブリといった誰にも分かりやすく嫌がられる物が次々と混入されてるのが胡散臭いんだよな

| 理由 | 詳細 |

|---|---|

| 画像の信憑性への疑問 | ネット上で拡散された画像がフェイクの可能性があるという声が上がった。 |

| 情報拡散の速度 | Googleマップの口コミ投稿からSNS拡散までのスピードが異常に早かった。 |

| 企業の公表遅延 | 2ヶ月間の公表遅延が「隠蔽では?」という疑念を招いた。 |

| 過去の類似事例 | 飲食業界で過去に虚偽の異物混入事件が報道されたことがある。 |

| 証拠の不足 | 第三者機関による独立した検証が行われていない。 |

| 消費者の不安と疑念 | 企業の衛生管理への不信感が、陰謀論を助長している。 |

| メディア報道の影響 | センセーショナルな報道が「やらせ」説を広げた可能性がある。 |

詳細説明

元ツイの「日付」も変ですし… pic.twitter.com/Axh4brCzkc

— 🐰みなせ🐰 (@zmt1OlmuE8cF5EK) March 31, 2025

1. 画像の信憑性への疑問

SNSで拡散された味噌汁にネズミが浮かぶ画像に対し、一部のユーザーからは「フェイク画像ではないか」「AIで生成されたのでは?」といった疑問の声が上がりました。

近年の技術進歩により、リアルなフェイク画像が容易に作成できるため、こうした疑念が生じたと考えられます。

2. 情報拡散の速度と範囲

事件の詳細が瞬く間にSNSで拡散されたことから、意図的な情報操作や炎上を狙った行為ではないかとの指摘もありました。

特に、Googleマップの口コミから始まった情報拡散の経緯に不自然さを感じる人もいたようです。

3. 企業の公表遅延

すき家が事件を公表するまでに約2ヶ月を要したことが、不信感を招きました。

この遅延が、事実の隠蔽や情報操作を疑わせる要因となりました。

企業側は、調査や対策のための時間が必要だったと説明しています。

4. 過去の類似事例の存在

過去にも飲食店での異物混入事件が報じられ、その中には虚偽の報告や誇張された事例も存在しました。

これらの前例が、今回の事件に対する疑念を強める一因となっています。

このような背景から、すき家の事件にも同様の疑念が抱かれることになったのです。

特にSNS上では、過去の事例と今回の事件の類似点を指摘するユーザーも多く見られました。

そのため、消費者は「また同じような虚偽の事件では?」という心理状態に陥りやすかったと言えるでしょう。

5. 証拠の不足

事件の詳細や証拠が限られているため、情報の信憑性を疑う声もあります。

特に、第三者による独立した検証が行われていない点が指摘されています。

6. 消費者の不安と疑念

消費者の間で、企業の衛生管理や情報公開に対する不安が高まっており、その結果として「やらせ」や陰謀論が生まれやすい状況になっています。

7. メディア報道の影響

一部メディアが事件をセンセーショナルに報じたことで、事実以上に疑惑や不安を煽る結果となり、「やらせ」疑惑を助長した可能性があります。

企業の対応と再発防止策

すき家は、事件発生後すぐに店舗を一時閉店し、保健所と連携して衛生検査や建物のひび割れ対策、従業員への衛生管理教育などを実施しました。

また、全国の店舗に対しても、異物混入を未然に防ぐために提供前の商品状態の目視確認を徹底するよう指示を行いました。

さらに、外部からの害虫や害獣の侵入を防ぐため、店舗のクラックの確認を四半期ごとに行うことを決定し、対策を強化しています。

まとめ

すき家の味噌汁へのネズミ混入事件は、多くの消費者に衝撃を与え、同時に「やらせ」ではないかという疑念も生じさせました。

しかし、現時点での情報や企業の公式発表を総合すると、事件は実際に発生したものであり、企業もその事実を認めています。

重要なのは、今後同様の事態が再発しないよう、企業が衛生管理や情報公開の徹底を図ること、そして消費者も冷静な視点で情報を判断することです。